发布时间:2025-09-29分类:新闻动态责任者:地方民族文献部浏览: 次

在历史的长河中,石头以其不朽的质地,承载着人类文明的印记。9月28日,“石韵生辉 民族之光——广西人口较少民族拓片展”在广西壮族自治区图书馆开幕。时值中华人民共和国华诞,本次展览不仅是一次穿越时空的对话,一次民族记忆的唤醒,更是献给这个伟大时代的深情礼赞。

“石韵生辉 民族之光——广西人口较少民族拓片展”展厅

民族魂,中华情:石刻里的民族史诗

在我国56个民族中,总人口不足30万的人口较少民族共有28个。京族、毛南族、仫佬族,作为广西12个世居民族中特色鲜明的人口较少民族,在漫长的历史进程里扎根土地、生生不息,孕育出脉络清晰、底蕴厚重的民族文化。

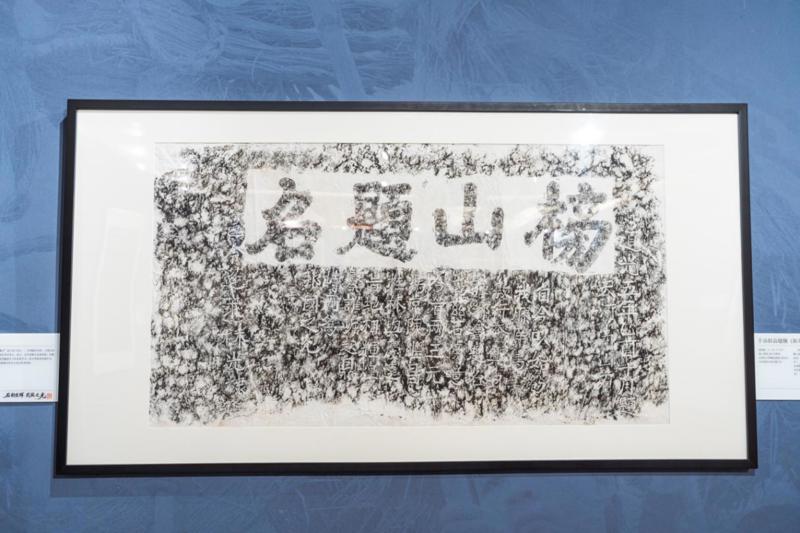

本次展览分为“海韵京石”“石载仫佬”“毛南石魂”三大版块,宛如三部石刻的“民族史诗”。展览共展出44件珍贵拓片,如“大清国钦州一号界碑”是海岸线上醒目的坐标,见证着京族的边海往事,诉说着沧海桑田的变迁;“于公旧治”摩崖石刻铭刻着仫佬族人民对“天下廉吏第一”于成龙的深刻纪念,蕴含着遥远山乡中的淳朴情感;“谭家世谱碑”记载了环江地区谭氏毛南人的迁徙情况及发展经历。

还有散落在各民族村寨的判词碑、乡约碑、造桥修路碑等,如同一扇扇窥视历史的窗口,清晰地记录了各民族的传统村规、社会秩序和民风民俗。从这些日常的村寨事务中,我们得以窥见历史中的社会风貌,感受各民族特有的文化气质,更体会到中华文化多元一体的博大精深。

展厅实景

展览拓片

古籍相伴:文字书写的民族精神

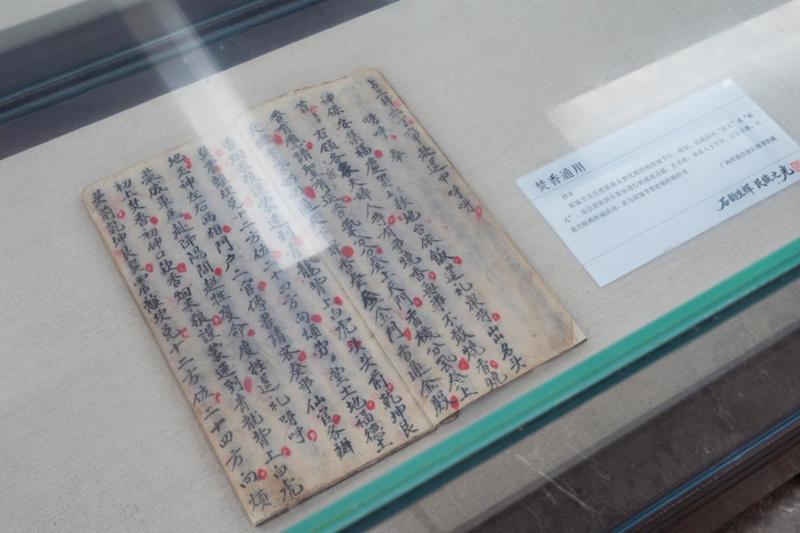

与石刻交相辉映的是各民族留存下来的珍贵典籍。展览配套展出了以京族喃字、仫佬族土俗字、毛南族土俗字书写的经书、歌书等古籍文献。这些独特的文字系统,记录了淳朴的民间宗教仪式和古老传说,是各民族精神信仰和集体记忆的载体。

民族古籍

这一展览恰与国家开展的“人口较少民族口头传统典藏计划”相呼应,共同致力于抢救和保护人口较少民族的珍贵文化遗产。那些曾经口耳相传的神话、歌谣、传说,如今通过数字化手段与金石碑刻的文献相互印证,共同构建起更加完整的民族文化记忆。

创新表达:数字技术焕活民族瑰宝

本次展览突破传统的“橱窗式”展示,打造了一场充满创意的文化盛宴。展厅设计融入了丰富的民族元素——京族的礼帽、仫佬族的织布、毛南族的傩面和花竹帽等民族符号,转化为空间的艺术表达,打造出移步换景的视觉效果。

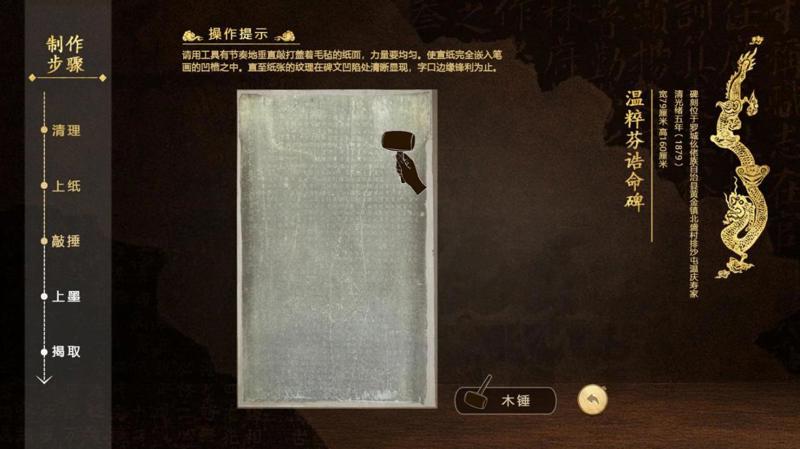

展览的创新亮点更体现在纸质与数字体验的完美结合。通过拓印体验设备,观众可参与互动游戏,亲身体验金石拓印“清理—上纸—敲锤—上墨—揭取”的全过程,亲手制作一张“电子拓片”;听音设备则让观众轻触按钮,即可聆听广西图书馆采集到的珍贵原生态民歌;展厅中还播放了相关专题纪录片,观众可驻足观看影像,感受多姿多彩的民族风情;民俗消消乐小游戏和“翻翻乐”互动专区,让民俗知识的传播变得更生动有趣。

互动体验区

拓印体验设备展示页面

文化传承:图书馆的创新使命

广西壮族自治区图书馆馆长秦小燕表示:“本次展览以拓片为媒,创新性地将民族文化符号转化为可触可感的展陈语言,让深山里的文化遗产走出历史尘封,焕发新生,成为促进各民族交往交流交融的生动载体。”近年来,广西壮族自治区图书馆充分发挥文化阵地作用,致力于传播广西优秀传统文化,以丰富的馆藏文献、优质的数字资源、创意的展览方式,为读者带来一场场精彩纷呈的文化特展和阅读推广活动。本次拓片展是依托各方面文化资源打造“出圈”特展的又一次创新尝试,将会围绕碑刻传拓、民族文化等推出一系列展览衍生宣传活动,让读者在书香中触摸八桂大地的文化脉络,以阅读为纽带推动中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展,为广西建设铸牢中华民族共同体意识示范区注入文化动力。

走进广西壮族自治区图书馆,感受石刻的温度,聆听民族的声音,在传统与现代的交融中,体验一场别开生面的民族文化之旅。在这里,历史不再尘封,文化不再遥远,每一个民族的故事都正在被倾听,每一种文化的表达都正在被尊重,共同绘就中华民族共同体波澜壮阔的文明画卷。